MIHARI Project

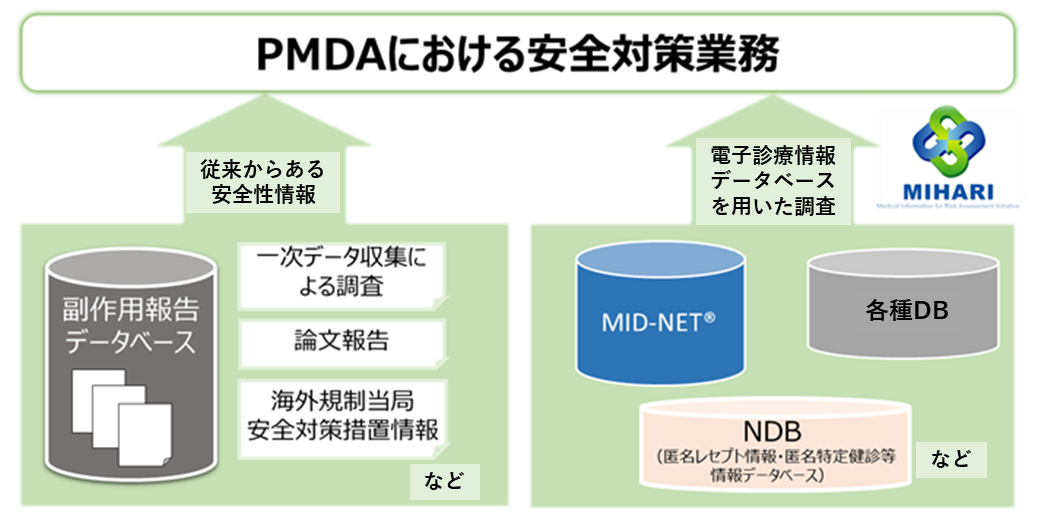

MIHARI Project (英語名称:Medical Information for Risk Assessment Initiative) は、診療報酬明細書や電子カルテに記載されているデータ等の、医療機関が日常診療を目的として入力・集積している電子診療情報をもとに、疫学的な手法を用いて医薬品の安全性評価を実施する事業であり、PMDAにおける医薬品安全対策業務の質の向上を目的として2009年より開始されました。

MIHARI Project (英語名称:Medical Information for Risk Assessment Initiative) は、診療報酬明細書や電子カルテに記載されているデータ等の、医療機関が日常診療を目的として入力・集積している電子診療情報をもとに、疫学的な手法を用いて医薬品の安全性評価を実施する事業であり、PMDAにおける医薬品安全対策業務の質の向上を目的として2009年より開始されました。

左図はMIHARIのロゴマークで、青の矢印はデータソース、緑の矢印は解析方法をそれぞれ表わし、様々なデータソースや解析手法を駆使しながら、適切な調査を実施していくイメージを表現しています。

MIHARI Projectの情報

MIHARI Projectについてのさらなる詳細については、下記のページをご参照ください。なお、下記のページには一部専門的な内容が含まれます。

|

|

なぜMIHARI Projectが必要か?

医薬品は、治験等のデータに基づき有効性及び安全性が確認された上で承認されますが、承認時点ですべての安全性情報が得られているわけではありません。なぜなら、一般的に治験は、安全性を考慮しながら科学的なデータを得るために、厳密な条件が定められており、これらの条件に合致した患者のみが治験に参加することとなります。したがって、併用薬や合併症がある患者あるいは肝機能や腎機能が低下している患者については、治験に参加することができない場合もあり、高齢者の治験への参加は限定的となる場合が多くあります。しかしながら、医薬品が承認され日常診療においてその医薬品が使用されるようになると、治験に参加できなかったような背景を持つ患者も含め、多種多様な患者に医薬品が投与されることとなります。そのため、医薬品が市販されてからも、様々な患者さんに投与されて初めて分かる副作用も少なくなく、製造販売後にも継続して安全性情報を収集することが重要です。

医薬品の安全性情報を収集する方法は様々ありますが、電子診療情報を活用することが必要な理由は下記のとおりです。

従来から収集されてきた製造販売後の安全性情報の限界

製造販売後の主な安全性情報として副作用報告があります。これは、患者が医薬品を服用後に何らかの有害事象が起こり、主治医が薬による副作用であると疑った場合に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき、医師、製薬企業等からPMDAに、副作用が生じた症例の情報が報告されるものです。しかしながら、副作用報告から得られる安全性情報にも限界があります。主な限界として、副作用報告では、副作用が疑われる症例の情報のみが報告されるため、医薬品が使用された患者の全体像を把握することは困難であるということが知られています。例えば、副作用が5人で認められたという場合を想定してみると、その副作用を生じた可能性のある医薬品が、実際に何人に投与されていたのかというデータは正確に得られないため、数十万人の患者が使用していたうちの5人であるか、数十人中の5人であるのかを正確に把握することは困難であり、副作用の発生頻度(医薬品を使用した患者のうち、副作用が認められた人の割合)を算出することができません。

また、その他の製造販売後の安全性情報として、製薬企業が実施する製造販売後調査もあります。この調査では、副作用発生頻度は算出可能ですが、ある一つの医薬品を服用した患者の情報のみを収集するのが一般的であるため、別の医薬品との比較などに関する情報はない場合が多く、その医薬品の安全性等について客観的に判断することは難しいという限界があります。

電子診療情報のデータベースを用いるメリット

電子診療情報のデータベースを用いることで、医薬品の処方状況の実態を調べられるだけでなく、発生頻度の算出や、別の医薬品との比較なども比較的簡便に実施することができます。また、これらの電子診療情報は、既に病院に集積されている情報を活用するため、調査票等を作成し、医療機関に記入いただくような調査方法に比べて、比較的低コスト、かつ迅速に実施することが可能です。したがって、副作用報告等のこれまでの情報源に加えて、電子診療情報のデータベースも情報源として活用することで、医薬品の安全対策をより効果的かつ適切に実施することができます。

過去のMIHARI Project における公表物

MIHARI Project において過去に実施された調査の報告書、ならびにMIHARI Communicationについては以下のページをご参照下さい。